Riverside Diary-紀錄兩場工作坊

文/周宇修

此次我所參加的PILnet(The Global Network for Public Interest Law)工作坊是帶我們去Witness參訪,[1]以及在PILnet辦公室與Pavol Zilincik會談關於他在Slovak Republic(Slovenská republika,斯洛伐克)[2]的司法改革經驗。

About Witness

根據Witness網站的記載(http://witness.org),該組織主要的任務是訓練以及支援世界上的運動者及公民安全、倫理及有效的使用影片散佈各地人權傷害的行為並且為保護人權而戰(trains and supports activists and citizens around the world to use video safely, ethically, and effectively to expose human rights abuse and fight for human rights change)。這次的Workshop應該是我參加過最久的,從早上九點多到下午三點多,算是相當充實的計畫。為我們主講的講師是Kelly Matheson,[3]一開始他就先用了幾個例子告訴我們影像、圖片對人的影響力多半是大於文字的,而最早以影像捍衞人權的紀錄,應該是1991年有人用V8拍攝了一段白人警察毆打黑人的影片,慢慢的就發展成各種以紀錄片方式呈現故事內容的作法。而到今天,科技如此發達之下,我們幾乎人手有一個錄影機時,又該如何記錄當下呢?

我們看了幾段影片,首先是巴西世界盃舉辦期間國內民眾的抗議(https://www.youtube.com/watch?v=2eAIKhFj0m4 抱歉我找不到有英文字幕的版本)。從影片中可以直接得知巴西政府為了蓋球場,直接拆了民眾的房子,有些甚至沒有安置行為以及任何補償。如此的一目了然,再加上受害者的現身說法,當然讓觀看者身置其境。這就是影像可以給人的威力。[4]不過相對來說,這種紀錄片也有很多缺點,像是拍不好會讓人搞不清楚重點,舉例言之,前述的巴西紀錄片如果什麼都沒說,可能有人以為是民眾反對世界盃而非反迫遷;或是加油添醋都有可能。但既然你要是一個說故事的人,就是會有立場,如同原告律師就是在說原告自己的故事一樣。

很多的問題其實很類似,對於影片的製作亦然。如果要把影片當成倡議工具而非單純紀錄片,那麼就不可能拍個兩小時還要跟哈利波特一樣出八集,換言之,你常常只有五分鐘,五百個字當台詞,那你該怎麼辦呢?

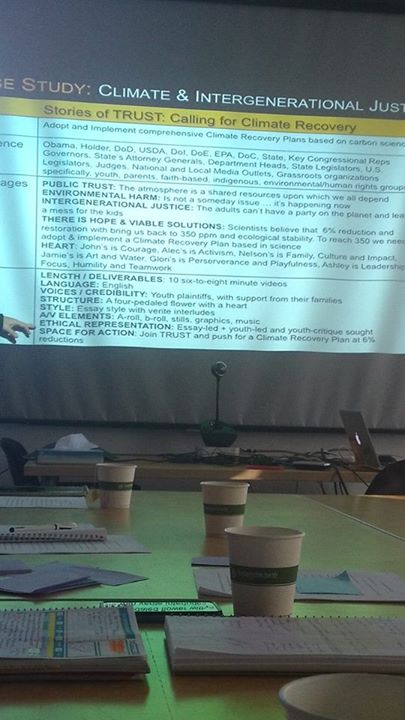

我們又看了一部影片,是以Eskimo (愛斯基摩)族人為了捍衞環境權、氣候變遷提起訴訟為主題。我們可以先想一下,如果我是導演,我會想怎麼呈現這個影片給法官、陪審團看?在這個片子裡,主角是一個小男孩Nelson,他同時也是訴訟中的原告。影片裡並沒有告訴我們太多環境權的法律規定、公約或是其他東西,甚至也沒有什麼科學的計算跟說明,就是單純的把他們日常的生活呈現出來。其實對我來說,這個作法是睿智的,因為在訴訟中,法官看到的當事人很扁平,就是那幾分鐘跟律師的書狀還有證據,但有這些生活紀錄,才能讓一個人更加立體。更令人驚艷的是,製作這個影片的團對人數不多而且也很年輕,但他們成功用了六支影片去訴訟、遊說跟募款,並且也有州議會邀請他們去說明相關的問題,是個很成功的例子。

因此,下一個問題就是,你要怎麼製作影片呢?大概可以分成以下的步驟來思考:首先先考慮目標(Advocacy Goal),再考慮你想說服的對象(Target Audience),想像一下你想釋放的訊息並把他編成故事,最後開始散佈並發揮影響力。其實在美國短短三個月,我對於他們倡議的模式有一個小感想:相當商業思考,就是從行銷學的角度來想要怎麼樣產生產品並且提高說服力。所以後來Kelly放了三個關於非洲女權倡議的影片給我們思考哪一支拍的比較好,答案是:it depends. 可以想像的是,假設以環境訴訟為主題,你想要招募義務律師、募款或是遊說修法,影片的呈現方式都會有所不同。

最後一個影片則是關於墮胎,相當簡潔有力。簡單來說就是導演訪問了很多路人,就問他三個問題:你贊成墮胎嗎?你有認識的人墮過胎嗎?你覺得他該被抓去關嗎?幾乎每個人的答案都是:反對、認識、無言。

可惜的是時間不足以處理我的問題:如何確保影像拍攝者的安全?[5]Kelly雖然沒回答,但他給了我們一個網站,上面有關於如何拍攝現場等等的教學(http://library.witness.org/product-category/video/ )。我想傳播界的朋友應該知之甚詳,但對法律工作者來說還是個陌生的領域。如果可以的話,希望可以找到在紐約的影像工作者,看是否有任何合作的機會。

Meeting with Pavol Zilincik

後來我們離開了在Barclay Center[6]附近的witness office之後,就回到PILnet office準備下一場,其中我損失了在紐約市立博物館買的帽子,坦白說還滿傷心的……

Pavol主要是在東歐從事公益法活動,和Ed有很深的交情。他的公益訴訟是從土地正義[7]開始,再接着到環境訴訟[8]跟新聞自由[9],不過他這次跟我們說明的主題很有趣,大致上的意思是:「當獨立與問責不能與時俱進」。原來是因為Slovak Republic的司法系統相當獨立自主,結果變成了難以制衡的怪獸。之前的最高法院院長Harabin有着相當大的權力,甚至有傳出一段他跟黑幫老大相互寒暄的錄音,結果也沒有什麼事。而該國的法官雖然沒有違憲審查權,但可以隨便找理由跳過他們不想用的條文,判決書也沒有公開過。而每當媒體或是個人批評法院或法官時,就會被法官告,其中Harabin就告過某媒體誹謗勝訴而拿了124,000歐元的損害賠償;甚至有一個案子的原告是最高法院!但還在訴訟中。

其實Harabin也知道大家對他的批評,為了避免直接承受壓力,他曾經打算把最高法院原先的所在地:Slovak Republic的最西邊遷到最東邊的一個小村莊,相距約535公里,但後來失敗了。原因在於一場訴訟中,律師、NGO、媒體用了一些策略迫使一個司法案件讓很多人來旁聽,旁聽者還有美國、英國的外交大使。第一庭時,法院還用了最大的法庭,結果第二庭時Harabin授意把法庭換到最小的那個,故意讓那些大使沒位子坐知難而退。結果大使們就給他這樣站着聽到完。由於Slovak Republic的經濟也很仰賴歐美貿易,所以如果法院無法保證外國企業可以獲得公平審判,那麼就會是個很大的問題。後來Harabin受不了壓力,就只好下台一鞠躬了。

當然Slovak Republic的例子相當特別,但這剛好延續著上一篇文章的討論:獨立自治?或是監督制衡?我想兩者還是要並進的。而首先可以做的就是透明度,像是裁判書的公開、旁聽制度、錄音辦法(咦),甚至像英美的陪審團等等都算是一種制衡。其實Slovak Republic加入歐盟時,也被歐盟要求提升很多人權指標才拿到許可。相較之下,臺灣還是滿威的,因為我們有法官法。不過大家也知道問題還是很多,即便臺灣的司法問題迥異於彼邦。

很多人或許會問:其他國家跟臺灣差這麼多,真的值得參考嗎?我的想法是:沒看過,怎麼知道值不值得呢?畢竟我們被隔離於世界之外已經太久了。

[1] 臺灣似乎沒有統一的翻譯,用目擊者感覺有點遜,就先用英文吧。

[2]http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%96%AF%E6%B4%9B%E4%BC%90%E5%85%8B根據維基百科的介紹,斯洛伐克大概是4.7萬平方公里,人口800多萬,人均GDP在20000美元左右。

[3] http://witness.org/portfolio_page/kelly-matheson/ 她同時是影片製作者跟執業律師。

[4] 想當時看到大埔農田的影片也是一陣怵目驚心。

[5] 另一方面,政府對於影片記錄者的管制勢必越來越嚴,例如我以前提過的:保障警方執法法務部矯枉過正http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/headline/20130122/34786105/

[6] Brooklyn Nets的主場

[7] http://www.viaiuris.sk/en/activities/cases/older-concluded-cases/dubakovo-building-ban.html

[8] http://www.viaiuris.sk/en/activities/cases/older-concluded-cases/pezinok-landfill-case.html

[9] http://www.state.gov/documents/organization/186615.pdf http://www.state.gov/documents/organization/204549.pdf

Latest posts by 周 宇修 (see all)

- 媒體角度下的身心障礙者/周宇修 - 2018-02-22

- 自媒體的風吹來了,然後呢?/周宇修 - 2017-09-21

-

歧見能被剪裁嗎?

記Cass R. Sunstein教授來台演講 - 2016-01-01

。圖/劇照-1-150x125.jpg)